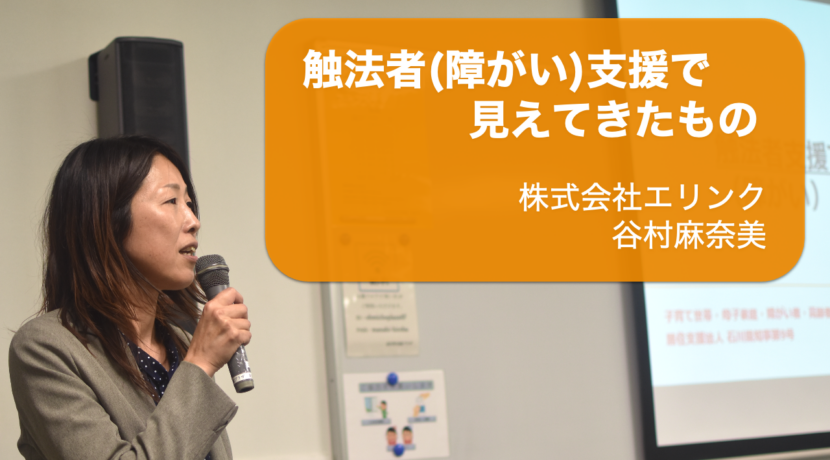

4月度KCG定例セミナーでは、株式会社エリンク社長の谷村麻奈美(たにむら まなみ)さん。

株式会社エリンクでは、住まいの確保が難しい方を支援しています。

今回は、犯罪歴のある方々の住まい確保と社会復帰支援を通じて見えてきた現実と希望。

支援の最前線からのメッセージをお話しいただきました。

独自の支援スタイルで9年目を迎えるエリンク

金沢市間明に事務所を構える株式会社エリンクは、一般の物件紹介はもちろんのこと、

子育て世帯や母子家庭、障がい者、高齢者、生活保護受給者など一般の不動産会社では断られがちな人々にも物件を紹介する不動産会社です。

同社社長の谷村さんは2018年に初めてKCGに参加し、以前に講師として登壇しています。今回が2回目の登壇となります。

前回は不動産業界の話と会社の特徴についてでしたが、今回は犯罪歴のある方々との関わりを中心にお話しいただきました。

従業員・アルバイト6名の小さな会社ながら、設立から9年目を迎える中で独自の支援活動を広げています。

住まいを確保するだけでなく、その後の生活課題にも対応するため約2年前にNPO法人「特定非営利活動団体いち」を立ち上げました。

不要になった家電・家具や日用品を集めて必要な人に届けるほか、「おむすび会」という交流の場を毎月開催。

参加者同士でおにぎりを握って食べながら交流することで、孤立しがちな入居者の社会的つながりを育んでいます。

「お部屋を借りたあとも課題はたくさんあるんです」と谷村さん。

カーテンがない、食べ物がない、誰とも話す機会がないなど、住まいを得た後の生活支援の重要性を強調されていました。

触法障がい者の意外な実態と特徴

「罪を犯してしまった人のイメージは?」という谷村社長の問いかけに、会場からは「怖い」という声。

しかし谷村さんが出会ってきた触法障がい者の特徴は、まず見た目は普通の人だといいます。

中にはタトゥーを入れている方もいますが、服で隠していて、むしろ優しそうな印象の方が多いそうです。

また、多くの方が何らかの障がいを持っていたり、会話が噛み合わなかったりする特徴があります。

そして最も共通しているのが、幼少期の家庭環境の複雑さ。

養護施設で育った、親から虐待を受けた、両親が常に喧嘩していたなど、親からの愛情が不足していた方が多いのだとか。

犯罪を犯した人が釈放後にどう社会に戻るのかというプロセスも詳しく説明がありました。

身元を引き受ける家族がいる場合はそこに戻りますが、一人暮らしだった人は収監中にアパートが契約解除されてしまうことがほとんど。

そのような人々は「更生保護施設」や「自立準備ホーム」に一時的に入所したり、市役所や保護観察所などから支援を受けたりします。

そこからエリンクに紹介され、住まい探しの相談につながるケースが多いといいます。

四つの事例から見えるそれぞれの人生

谷村社長は具体的な支援事例として四つのケースを紹介されました。

65歳の男性は万引きを繰り返すクレプトマニアの症状があり、居住支援や病院同行、刑務所面会などの支援を行っています。

病院の売店で買い物をした後、ポケットからこっそり取ったおにぎりが出てきたというエピソードが印象的でした。

物が欲しいわけではなく、盗む行為自体に満足感を得るという障がいの特性が伺えます。

40歳の発達障がいを持つ男性は、偽計業務妨害罪で逮捕歴があり、保護観察付き執行猶予中です。

常に文句ばかり言い、職場でもトラブルを起こしやすく、保護観察所の話では40〜50回も転職を繰り返しているとのこと。

別の48歳男性は殺人罪で服役した経験があり、幼少期の父親からの虐待トラウマからパニック障害のような症状を抱えています。

55歳のアルコール依存症の男性は、寂しさからお酒を飲んでは暴行事件を起こし、「かまってちゃん」のように頻繁に連絡してくるそうです。

谷村さんは、こうした方々の出所時に刑務所まで迎えに行き、住まいの確保から日常生活の支援まで継続的に関わっています。

「出所してきた時はとても恥ずかしそうに、そして嬉しそうでした」と谷村社さん。支援の現場の生の声が伝わってきます。

居住支援から始まる再犯防止の取り組み

法務省のデータによると、刑法犯検挙者の約半数(47%)が再犯者であり、

その背景には「住まいがない」(2割)、「無職」(7割)という現実があります。

谷村さんは「犯罪をする必要のない自立した生活の大前提は、適切な居住の確保」だと強調します。

エリンクは居住支援法人として登録し、国の制度を活用した取り組みを行なっているほか、協力雇用主として触法障がい者の雇用にも協力。

谷村さん自身も1年前に保護司となり、犯罪や非行をした人の相談相手として活動を始めました。

保護司は全国で52,500人、石川県では552人、金沢保護区では207人が活動していますが、

驚くことに給料のない完全ボランティアで、逆に保護司会に年間15,000円の会費を払う必要があるそうです。

「年に4回の研修を受ける必要があり、主に年金生活者など時間に余裕のある方が多いです」と谷村社長。

自身も保護司になって1年経ちますが、まだ担当ケースがなく研修のみの活動だったと話されていました。

保護司の高齢化も課題の一つのようです。

「なぜそこまでするのか」に込められた想い

「不動産会社なのに、なぜそこまでするのか」という質問に対し、谷村さんは三つの理由を挙げました。

一つ目は「これ以上被害に遭われる方を出したくない」という犯罪防止の想い。

二つ目は「犯罪を犯した方でも生活を再建してほしい」という無差別・無偏見の精神。そして三つ目は「予想がつかないことが毎日起こる」という仕事の面白さです。

事業としての持続可能性についても説明がありました。

一般のお客様への仲介手数料や、入居者が増えることで安定収入となる管理料、居住支援法人としての補助金などで経営は成り立っているとのこと。

成功事例として会場にいた元入居者の方が紹介されました。

以前は無職で貧困状態だった方が、現在は好きな仕事をして自立している姿に、

谷村さんは「こんなお客さんが増えてくれるといいなと思っています」と期待を寄せていました。

しかし、多くの触法障がい者は社会に馴染めず、人間関係がうまく築けず、仕事が続かないという課題があります。

「小さい頃の環境や、愛を受けてこなかったことで、犯罪を犯すことになってしまった人たちを、

行政だけでなく社会全体で支える必要があるのではないでしょうか」と谷村さん。

セミナー終了後も参加者から多くの質問が寄せられ、「身近にそんな人がいる」という現実と、

「犯罪を犯した方への見方が少しでも変わるきっかけに」という願いが、参加者一人ひとりの心に残ったようでした。

懇親会

今月もセミナーの後に懇親会を行いました。その一幕をご紹介いたします。

PAGE TOP

PAGE TOP

この記事へのコメントはありません。